天气逐渐转凉,秋天的脚步悄然临近。不少人会发现,自己开始被 “燥” 困扰 —— 口干、咽干、皮肤干,还可能伴随咳嗽、便秘、失眠等不适,这正是我们常说的 “秋燥”。若不及时调理,秋燥可能影响日常生活,甚至诱发更严重的健康问题,掌握科学的秋季养生方法尤为重要

。

什么是秋燥?

中医认为,秋燥是人体在秋季感受 “燥邪” 引发的不适,而燥邪也是导致外感疾病的常见病因之一。其核心特点是 “干涩伤津”,会直接影响身体的津液平衡,具体表现可从两方面看:

伤津液:燥邪会消耗身体水分,导致口鼻干燥、咽干口渴、皮肤干涩皲裂、毛发无光泽,还可能出现小便短少、大便干结等问题;

伤肺脏:燥邪多从口鼻侵入,肺部首当其冲。常见症状有干咳少痰、痰液胶黏难咳,严重时可能痰中带血、伴随喘息胸痛。

其中,秋燥引发的咳嗽最让人困扰。轻症者可能出现声音嘶哑、喉咙疼痛、口腔溃疡;严重者会咳嗽不止、声哑气喘,尤其在夜晚发作,直接影响睡眠和工作;体质较弱的人,这种咳嗽还可能持续到冬季,甚至发展为慢性支气管炎。

燥邪咳嗽分为几种?

燥邪引发的咳嗽,核心原因是肺部受燥邪侵犯,但并非所有燥咳都一样,需区分 “温燥” 和 “凉燥”,调理方法也不同。若出现以下症状,可初步判断为燥邪咳嗽,建议及时到中医科针对性调理:

共性表现:干咳为主、痰少或咳痰不爽,常伴随喉咙发痒、口干咽燥、口渴、皮肤干涩粗糙、大便干结、食欲下降;

差异区分:温燥多在初秋(天气尚热时)出现,可能伴随发热、微怕风;凉燥多在深秋(天气转寒时)出现,可能伴随怕冷、无汗。

从 4 个方面防燥养阴

中医讲究 “春夏养阳,秋冬养阴”,秋季养生的核心是 “防燥”,需把这一原则融入日常生活,具体可从以下 4 点入手:

1. 调整起居:顺应秋气,护好津液

早睡早起:秋季易 “秋乏”,早睡能帮助收敛神气,早起可让身体适应秋气,避免肺气受燥邪损伤,维持肺部清肃功能;

合理 “秋冻”:昼夜温差变大,既要避免穿太多导致出汗(汗多会耗伤津液,加重秋燥),也要注意保暖 —— 老人、小孩、体质弱的人,早晚要添衣,晚上睡觉需关窗,防止邪风侵入。

2. 调节情志:收敛心神,养肺护阴

秋季对应人体 “收” 的状态,情绪上要避免 “神气外驰”。建议保持内心平静,多做让自己开心的事,抛开烦恼、减少悲伤情绪,这样能帮助养肺,减少燥邪对身体的影响。

3. 注意饮食:滋阴润燥,重点养肺

秋季气候干燥,易伤肺阴,饮食需围绕 “润” 展开:

多吃滋阴润燥的食物:如莲藕、萝卜、银耳、百合、荸荠等;

适量吃应季水果:苹果、香蕉、梨子、柿子、葡萄等都是不错的选择;

补充水分:多喝温开水、淡蜂蜜水,帮助缓解身体干燥。

4. 适当运动:温和锻炼,不耗阴精

立秋后秋高气爽,是运动的好时机,但需遵循 “秋季养收” 原则,避免消耗过多阴精,运动时注意以下两点:

控制强度:动作以平缓温和为主,如练八段锦、打太极拳、慢跑等,避免大汗淋漓,只要运动到周身微热、轻微出汗即可停止;

顺应情绪:运动时保持安宁清静的心态,收敛神气,让身体和情绪都契合秋季 “收” 的特点。

温馨提示:秋冬交接是养生的关键期,核心在于 “调和阴阳、防燥保暖”,坚持 “以润为法、以平为期”。通过调整饮食、起居、运动和情志,让身心保持滋润、平和的状态,既不燥热也不寒凉,才能为安稳过冬打下坚实基础。

▼

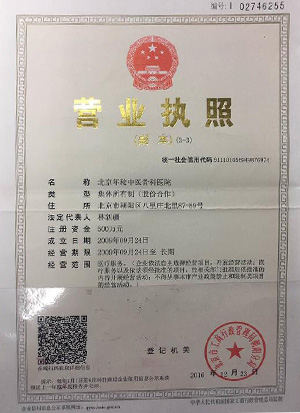

张迎军

北京年轮中医骨科医院中医科

出诊:周一二三五六

擅长病种/治疗:

骨关节及运动系统疾病(颈椎病、腰椎间盘突出、脊柱关节紊乱、肩周炎、骨质增生、网球肘、风湿性关节病)

神经系统疾病(脑血管疾病后遗症、面瘫、神经痛)

内分泌系统疾病(糖尿病、甲状腺疾病)

内科系统疾病(肝胆疾病、妇科疾病、不孕不育症)

行医经历:

毕业于河北医科大学

曾于中日友好医院中医科进修,师从多位名医

多次赴广东中医药大学李赛美教授处学习,知识渊博。

免责条款:本篇文章仅作为医疗科普宣传,不能作为医学依据,若出现任何问题,概不负任何法律责任。